「らくちん社長-賃金決定」のウェブ上デモ

amiLink

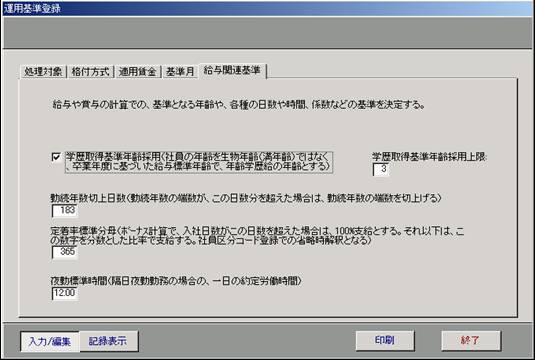

人事運用の基本設定(給与関連基準)

u「学歴取得基準年齢採用上限」とは、普通に卒業した時の「年齢と学歴」を関連して管理する場合の限度を意味します。既定値は3年です。

uこれは、「正社員年齢学歴給」では、一般に年齢が高いほど賃金額も多くなります。これでは「浪人や留年した者の方が有利になる」という矛盾があります。これを解決するために、卒業に対して標準年齢を定め、卒業が遅れたものは、その遅れた年数だけを生物年齢から差し引くようにすることができます。その差し引く年齢の上限を意味します。

u上限を設ける理由は、「卒業が遅れたのは浪人や留年ではなく」、「社会に一旦出てから奮起して高校や大学に入学するようなモラールの高い社員」のケースを想定したからで、そのような場合は、標準年齢を基準に年齢学歴給を適用するのは、逆に不都合である、との考えからです。

u「勤続年数」はあくまで整数で扱います。「9.7年」などのような実数の勤続年数は、9年とするか10年に切り上げるかのどちらかです。

切り上げる場合には「四捨五入」のような基準が必要です。既定値では、端数年が183日以上の場合は切り上げるようになっています。ユーザの運用により変更可能です。

切り上げる場合には「四捨五入」のような基準が必要です。既定値では、端数年が183日以上の場合は切り上げるようになっています。ユーザの運用により変更可能です。

u日本の企業の場合、新入社員の最初のボーナスを満額で支給することはマレです。一般には満額の4分の一とか酒肴料程度に収めます。

ここでは、入社してからの在職日数を分子に、ここ(定着率分母)で指定した数値を分母にした比率をボーナスの満額に掛けることで、自動的に減額するようにできます。

ここでは、入社してからの在職日数を分子に、ここ(定着率分母)で指定した数値を分母にした比率をボーナスの満額に掛けることで、自動的に減額するようにできます。

u夜勤で隔日勤務の社員の場合は、勤続時間が昼間の社員と異なります。退職金計算の場合に、昼間の社員との間で矛盾がでます。ここでは、昼間の2日分と夜勤の12時間が等価であるというメモ情報を記録しています。

u表示したい機能(緑または橙色のサークル)をクリックします。